Definition

Software Governance definiert den Rahmen für die Steuerung und Kontrolle der Entwicklung, Bereitstellung und Wartung von Software. Sie bietet die nötige Struktur und Prozesse, um Software-Initiativen mit den Unternehmenszielen in Einklang zu bringen, Risiken zu minimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie interner Richtlinien sicherzustellen.

Überblick über Software Governance

Software-Governance ist ein Set aus Prinzipien, Richtlinien und Praktiken, das die Aktivitäten rund um die Entwicklung und den Betrieb von Software steuert und kontrolliert. Ihr Anwendungsbereich geht über die rein technische Umsetzung hinaus und umfasst auch strategische Ausrichtung, Risikomanagement, Compliance sowie Qualitätssicherung. Sie erstreckt sich über alle Phasen des Software Development Lifecycle (SDLC) und stellt sicher, dass jede Aktivität – von der Anforderungsanalyse bis hin zu Deployment und Wartung – einem definierten Standard folgt.

Eine wirksame Software Governance bindet mehrere Schlüsselrollen über verschiedene Teams hinweg ein, darunter:

- Führung und Management: Legen die strategische Ausrichtung fest und stellen die nötigen Ressourcen bereit.

- Entwicklungsteams: Arbeiten gemäß den vorgegebenen Richtlinien und Standards.

- Security-Teams: Überwachen und setzen Sicherheitsrichtlinien durch – insbesondere im Kontext der Applikationssicherheit.

- Compliance- und Legal-Teams: Sorgen dafür, dass alle regulatorischen und rechtlichen Anforderungen erfüllt werden.

- Qualitätssicherungsteams (QA): Überprüfen, ob die Software den festgelegten Qualitätsstandards entspricht.

- GRC-Teams: Dazu zählen interne und externe Auditoren sowie regulatorische Stakeholder. Sie benötigen das Vertrauen und die Transparenz, dass die Governance-Maßnahmen zur Einhaltung von Richtlinien und Standards führen.

Zentrale Bestandteile sind Richtlinien, Standards, Verfahren und Metriken zur Erfolgsmessung. Richtlinien definieren die übergeordneten Regeln, Standards geben konkrete Umsetzungsvorgaben, Verfahren beschreiben die einzelnen Schritte zur Durchführung von Aufgaben, und Metriken dienen der Überwachung von Performance und Compliance.

Warum ist Software Governance wichtig?

Software Governance ist nicht nur eine bürokratische Anforderung, sondern auch strategisch notwendig, da sie direkten Einfluss auf die Fähigkeit eines Unternehmens hat, sicher und zuverlässig zu innovieren. Sie bietet die nötige Struktur, um die Komplexität moderner Softwareentwicklung zu beherrschen – insbesondere in einem Umfeld von Continuous Delivery und schneller Iteration. Ohne einen klaren Rahmen für Governance riskieren Unternehmen operative Ineffizienzen, Sicherheitslücken und Compliance-Verstöße.

Risikominimierung und Sicherstellung der Compliance

Eine zentrale Aufgabe der Governance besteht darin, Risiken systematisch zu identifizieren und zu minimieren. Dazu zählen operative Risiken wie Projektverzögerungen und Budgetüberschreitungen ebenso wie Sicherheitsrisiken durch Schwachstellen oder Fehlkonfigurationen. Governance schafft Kontrollmechanismen, um solche Probleme präventiv zu vermeiden. Durch die Definition und Durchsetzung von Richtlinien wird sichergestellt, dass alle Aktivitäten der Softwareentwicklung mit Branchenstandards (z. B. DSGVO, HIPAA), internen Unternehmensrichtlinien und regulatorischen Vorgaben konform sind.

Gesteigerte Softwarequalität und Zuverlässigkeit

Governance-Frameworks definieren klare, messbare Standards für Codequalität, Architekturdesign und Funktionalität. Durch verpflichtende Code-Reviews, automatisierte Tests und die Einhaltung bewährter Methoden trägt die Governance dazu bei, Fehler zu reduzieren, die Performance zu verbessern und die Zuverlässigkeit der Software zu erhöhen. Diese Qualitätsorientierung führt zu stabileren Produkten, die weniger Wartungsaufwand erfordern und eine bessere User Experience bieten. Gleichzeitig sorgt sie für Konsistenz über Projekte und Teams hinweg – entscheidend für ein einheitliches und verlässliches Software-Portfolio.

Beitrag zu Geschäftszielen und Ergebnissen

Software Governance unterstützt direkt die Erreichung geschäftlicher Ziele, indem sie sicherstellt, dass Technologieinvestitionen den erwarteten Mehrwert liefern. Sie bringt Entwicklungsaktivitäten mit strategischen Zielsetzungen in Einklang und verhindert, dass Ressourcen in fehlgeleitete Projekte fließen. Ein starkes Governance-Modell verbessert die Entscheidungsfindung, indem es Stakeholdern die nötige Transparenz und Informationsbasis für fundierte Entscheidungen in Bezug auf Technologieeinsatz und Projektpriorisierung bietet. Diese strategische Ausrichtung führt zu besseren Geschäftsergebnissen – einschließlich höherer operativer Effizienz, schnellerer Markteinführung und einer stärkeren Wettbewerbsposition

Best Practices für die Implementierung von Software Governance

Die Einführung eines Governance-Frameworks erfordert einen systematischen und praxisorientierten Ansatz. Die wirkungsvollsten Modelle sind nicht übermäßig starr, sondern so konzipiert, dass sie flexibel bleiben und gleichzeitig Kontrolle gewährleisten. Durch die Etablierung klarer Richtlinien, regelmäßiger Bewertungen und die Einbindung aller Stakeholder können Unternehmen ein Governance-Modell schaffen, das sowohl effektiv als auch nachhaltig ist.

Klare Richtlinien und Standards etablieren

Das Fundament jedes Governance-Modells bildet ein Set klar definierter Richtlinien und Standards. Diese sollten dokumentiert, leicht zugänglich und regelmäßig überprüft werden. Die Richtlinien sollten zentrale Themen wie Sicherheit, Datenverarbeitung, Codequalität und Compliance-Anforderungen abdecken. Ein Beispiel: Eine Richtlinie könnte vorschreiben, dass alle Drittanbieter-Komponenten über eine überprüfbare Software Bill of Materials (SBOM) verfügen müssen, bevor sie integriert werden dürfen. Standards sollten konkrete und umsetzbare Vorgaben liefern, etwa die verpflichtende Nutzung bestimmter Security-Bibliotheken oder automatisiertes Schwachstellen-Scanning im Build-Prozess.

Regelmäßige Audits und Bewertungen durchführen

Governance ist kein einmaliger Prozess, sondern eine dauerhafte Aufgabe. Regelmäßige Audits und Bewertungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Richtlinien und Standards eingehalten werden. Diese Prüfungen helfen, Abweichungen zu erkennen, Schwachstellen im Framework zu identifizieren und liefern Daten für kontinuierliche Verbesserungen. Automatisierte Tools können hierbei eine zentrale Rolle spielen, indem sie Compliance- und Sicherheitsaspekte laufend überwachen. Audits können sich beispielsweise auf Codequalität, Sicherheitslücken oder die Einhaltung von Deployment-Protokollen konzentrieren. Die Ergebnisse solcher Audits sollten direkt in die Weiterentwicklung der Governance-Richtlinien einfließen.

Stakeholder einbinden und schulen

Ein Governance-Framework kann nur erfolgreich sein, wenn alle Beteiligten eingebunden sind und ihre jeweilige Rolle im Prozess verstehen. Dies setzt klare Kommunikation und kontinuierliche Schulungen voraus. Alle Stakeholder – von Entwicklern bis hin zur Geschäftsführung – müssen ihre Verantwortlichkeiten im Rahmen des Governance-Modells kennen. Schulungsprogramme können Teams über neue Richtlinien, Best Practices und den Einsatz von Compliance-Tools informieren. Eine aktive Einbindung der Stakeholder in die Entwicklung von Richtlinien fördert darüber hinaus die Akzeptanz und stellt sicher, dass die Vorgaben praxistauglich sind.

Software Governance in agilen Umgebungen

Agile Methoden setzen auf Geschwindigkeit und Flexibilität – Eigenschaften, die auf den ersten Blick im Widerspruch zur strukturierten Natur von Governance stehen können. Doch effektive Software-Governance bedeutet nicht, die Entwicklung zu verlangsamen, sondern Kontrollmechanismen und Compliance-Prüfungen nahtlos in den agilen Workflow zu integrieren. Ziel ist es, Governance zu einem natürlichen Bestandteil des Entwicklungsprozesses zu machen – nicht zu einem separaten, aufwendigen Schritt.

Anpassung von Frameworks an agile Methoden

Damit Governance in agilen Teams funktioniert, muss sie flexibel gestaltet sein. Anstelle eines gate-basierten Modells mit Reviews am Ende jeder Phase tritt ein Ansatz der kontinuierlichen Governance. Richtlinien und Kontrollen werden direkt in die automatisierte CI/CD-Pipeline eingebettet, sodass Compliance-Prüfungen in Echtzeit stattfinden können. Beispielsweise lassen sich Sicherheits- und Lizenzprüfungen automatisieren und bei jedem Code-Commit ausführen. Diese kontinuierliche Feedback-Schleife gibt Entwicklern sofortige Rückmeldung zu potenziellen Problemen, die sie direkt beheben können – ohne den agilen Rhythmus zu stören.

Flexibilität und Compliance in Einklang bringen

Der Schlüssel zu Governance im agilen Umfeld liegt im richtigen Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Regelkonformität. Statt rigide Prozesse vorzuschreiben, konzentriert sich das Governance-Modell auf Ergebnisse. So kann zum Beispiel vorgegeben werden, dass jeder Code bestimmte Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen muss – ohne festzulegen, wie diese zu erreichen sind. Das gibt den Entwicklungsteams die Freiheit, passende Tools und Methoden selbst zu wählen, während gleichzeitig die Einhaltung kritischer Anforderungen sichergestellt ist. Automatisierte Tools und Metriken sind essenziell, um Compliance nachzuweisen, ohne zusätzlichen manuellen Aufwand zu erzeugen.

Kontinuierliche Verbesserung und iterative Prozesse

Governance sollte – genau wie agile Entwicklung – ein iterativer Prozess sein. Feedback aus den Teams und die Ergebnisse automatisierter Prüfungen dienen dazu, das Governance-Framework kontinuierlich weiterzuentwickeln. Richtlinien lassen sich anpassen und neue Tools integrieren, um den Workflow der Entwicklung besser zu unterstützen. So bleibt das Governance-Modell relevant, effizient und im Einklang mit den sich wandelnden Anforderungen des Unternehmens und seiner Entwicklungsteams. Dieser Ansatz fördert eine Kultur der gemeinsamen Verantwortung für Sicherheit – ganz im Sinne von DevSecOps.

Sicherstellung der Security Compliance in der Cloud

Der Umstieg auf Cloud-Umgebungen bringt neue Herausforderungen und erhöhte Komplexität für die Governance mit sich. Unternehmen müssen ihre bestehenden Governance-Modelle erweitern, um der dynamischen Natur von Cloud-Infrastrukturen und -Diensten gerecht zu werden. Cloud Governance zielt darauf ab, die Kosten, Sicherheit und Compliance von Cloud-Ressourcen effektiv zu steuern und sicherzustellen, dass diese verantwortungsvoll und sicher genutzt werden.

Governance-Herausforderungen in Cloud-Umgebungen

Cloud-Umgebungen bringen spezifische Herausforderungen mit sich – darunter die schnelle Bereitstellung von Ressourcen, das Shared-Responsibility-Modell mit Cloud-Anbietern und die verteilte Struktur der Cloud-Services. Ohne ein klares Governance-Framework können diese Faktoren zu inkonsistenten Konfigurationen, Sicherheitslücken und nicht konformen Ressourcennutzungen führen. Die fehlende Übersicht und Kontrolle über eine wachsende Cloud-Landschaft erhöht das Risiko erheblich.

Best Practices für Sicherheit und Compliance in der Cloud

Effektive Cloud Governance beruht auf mehreren bewährten Methoden. Dazu gehört die Definition klarer Richtlinien für die Bereitstellung von Cloud-Ressourcen, der Einsatz von Automatisierung zur Durchsetzung von Konfigurationen und Sicherheitsstandards sowie die Implementierung kontinuierlicher Überwachung. Ein zentrales Element ist der Einsatz von Infrastructure as Code (IaC), um Cloud-Ressourcen konsistent zu verwalten und versionierbar zu machen. So wird Nachvollziehbarkeit und Auditierbarkeit gewährleistet. Zusätzlich sollten Unternehmen sowohl cloud-native Tools als auch Lösungen von Drittanbietern nutzen, um Security-Prüfungen und Compliance Reporting zu automatisieren. Durch die Integration dieser Praktiken bleiben Cloud-Umgebungen sicher und konform.

Integration der Cloud Governance in bestehende Frameworks

Cloud Governance darf nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss in den bestehenden Governance-Rahmen des Unternehmens eingebettet sein. Das bedeutet, dass bestehende Richtlinien zu Sicherheit und Datenschutz auf Cloud-Ressourcen und -Dienste ausgeweitet werden müssen. Unternehmen, die bereits eine IaC-Strategie verfolgen, können Governance direkt im Code verankern – durch die Definition von Richtlinien innerhalb der IaC-Templates. So entsteht ein konsistentes Modell für On-Premises- und Cloud-Governance, das einheitlich und ganzheitlich zur Steuerung technologischer Risiken beiträgt.

Die Zukunft der Software Governance

Software Governance entwickelt sich stetig weiter, um den Anforderungen neuer Technologien und eines zunehmend dynamischen regulatorischen Umfelds gerecht zu werden. Zukünftig wird sich die Governance stärker in Richtung automatisierter, intelligenter und proaktiver Modelle bewegen, die tief in den Softwareentwicklungs- und Delivery-Prozess integriert sind.

Technologische Trends in der Software Governance

Governance-Lösungen der nächsten Generation werden stark auf Automatisierung und datengestützte Erkenntnisse setzen. Anbieter werden Tools bereitstellen, die Richtlinien automatisch durchsetzen, Non-Compliance in Echtzeit erkennen und konkrete Handlungsempfehlungen zur Behebung liefern. Analytik wird zunehmend eingesetzt, um die Wirksamkeit von Governance-Maßnahmen zu bewerten und potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen. Dadurch wandelt sich Governance von einem reaktiven, auditbasierten Ansatz zu einer proaktiven und kontinuierlichen Funktion.

Die Rolle von KI und Automatisierung

Künstliche Intelligenz und Machine Learning werden eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Software Governance spielen. KI-gestützte Tools sind in der Lage, große Datenmengen zu analysieren, komplexe Compliance-Muster zu erkennen und Sicherheitsanomalien aufzudecken, die für menschliche Analysten schwer identifizierbar sind. Automatisierung ermöglicht es, Governance-Richtlinien in großem Maßstab durchzusetzen – etwa indem nicht konformer Code automatisch vom Deployment ausgeschlossen wird. So können Unternehmen ihr Software-Portfolio effizienter und sicherer verwalten.

Vorbereitung auf regulatorische Veränderungen und neue Industriestandards

Die regulatorischen Anforderungen rund um Software und Daten unterliegen einem ständigen Wandel. Zukünftige Governance-Modelle müssen deshalb flexibel und anpassungsfähig sein. Unternehmen werden Rahmenbedingungen benötigen, die sich schnell an neue Gesetze und Branchenstandards anpassen lassen. Dies erfordert einen Wandel hin zu einem dynamischen Governance-as-Code-Ansatz, bei dem Richtlinien und Regeln als Code definiert und verwaltet werden – und somit schnell und automatisiert aktualisiert werden können.

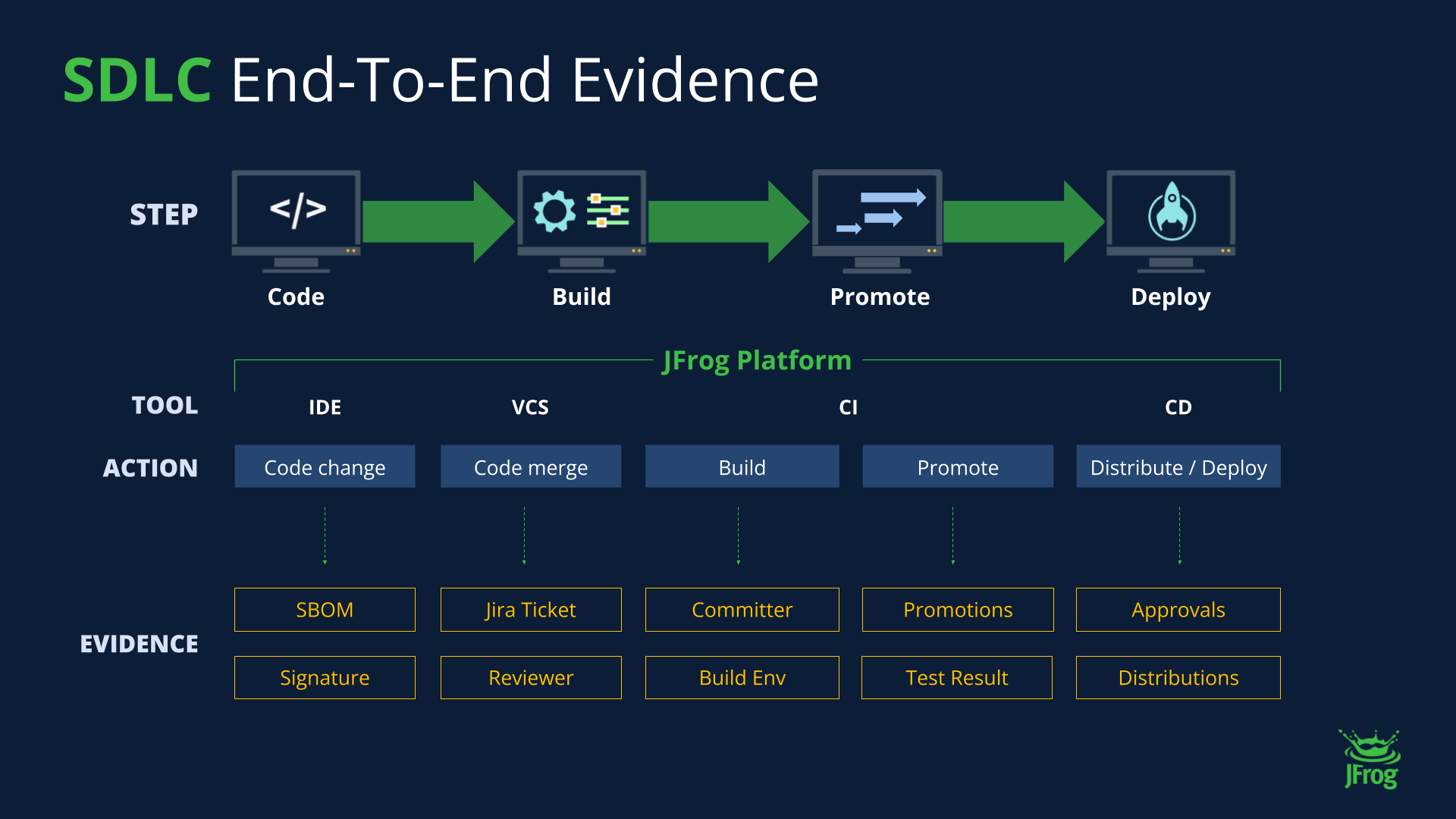

So unterstützt JFrog die Software Governance

Die JFrog-Plattform bietet die zentrale End-to-End-Kontrolle, die für eine umfassende Software Governance erforderlich ist. Sie ermöglicht die präzise Durchsetzung von Governance-Richtlinien und verhindert, dass nicht konforme oder verwundbare Komponenten überhaupt in die Software-Lieferkette gelangen. Dank umfassender Metadaten- und Nachverfolgbarkeitsfunktionen liefert JFrog zudem die notwendige Software-Attestierung, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und die Integrität Ihrer Software nachzuweisen.

JFrogs Evidence Collection sammelt signierte Nachweise – einschließlich Integrationen mit gängigen Tools – und erstellt damit eine lückenlose Audit-Trail-Dokumentation über den gesamten SDLC hinweg. JFrog Xray generiert eine detaillierte Software Bill of Materials (SBOM) sowie Berichte zu Schwachstellen, Lizenz-Compliance und operativen Risiken. Diese liefern klare, umsetzbare Erkenntnisse und ermöglichen es Security-Teams und Auditoren, den Sicherheitsstatus ihrer Software-Anwendungen zu verstehen und die Einhaltung sowohl von Open-Source-Lizenzanforderungen als auch interner Sicherheitsrichtlinien sicherzustellen.

Finden Sie heraus, wie JFrog Ihre GRC-Initiativen unterstützen kann – bei einer virtuellen Tour, einem persönlichen Demo-Termin oder mit einer kostenlosen Testversion.