Definition

Continuous Delivery (CD) ist eine Praxis in der Softwareentwicklung, bei der sichergestellt wird, dass jede Codeänderung nach dem Bestehen automatisierter Tests jederzeit in einem auslieferbaren Zustand ist. Änderungen werden automatisch erstellt, paketiert und zur Freigabe bereitgestellt. Dieser Ansatz verkleinert die Lücke zwischen Entwicklung und Bereitstellung und ermöglicht eine schnelle, zuverlässige Auslieferung mit reduziertem Betriebsrisiko.

Zusammenfassung

- Continuous Delivery (CD) stellt sicher, dass jede Codeänderung nach dem Bestehen automatisierter Tests stets einsatzfähig ist. Ziel ist es, die Freigabe von Software nicht mehr von technischen Einschränkungen abhängig zu machen, sondern zu einer rein geschäftlichen Entscheidung zu machen.

- CD erweitert Continuous Integration (CI), indem es die Automatisierung über den Build-Prozess hinausführt. Der Code wird erstellt, umfassend getestet (Unit-, Integrations- und End-to-End-Tests), in Artefakte gepackt und automatisch in Staging-Umgebungen bereitgestellt, die die Produktionsumgebung widerspiegeln.

- Zu den Vorteilen gehören schnellere Release-Zyklen (innerhalb von Stunden oder Tagen), geringeres Risiko durch kleinere, inkrementelle Änderungen, höhere Qualität durch wiederholbare Validierungsschritte und eine bessere Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs-, Security- und Betriebsteams.

- Während CD sicherstellt, dass Software jederzeit bereit für den Release ist (eine manuelle Freigabe ist notwendig), geht Continuous Deployment noch einen Schritt weiter: Hier wird der produktionsreife Code ohne manuelle Eingriffe direkt live geschaltet.

Überblick

Continuous Delivery ist ein Ansatz, bei dem Software jederzeit auslieferbar bleibt – Releases können somit genau dann erfolgen, wenn die Geschäftserfordernisse es verlangen. Diese Methode verkürzt Release-Zyklen, senkt das Risiko bei der Bereitstellung und fördert die bereichsübergreifende Zusammenarbeit. CD baut auf Continuous Integration auf und ist ein zentraler Bestandteil moderner DevOps-Workflows.

Continuous Delivery verstehen

Continuous Delivery erweitert Continuous Integration, indem es sicherstellt, dass jede Änderung, die automatisierte Tests besteht, stets in einem auslieferbaren Zustand ist. In traditionellen Release-Zyklen werden Updates häufig zu großen, seltenen Releases gebündelt – mit langen Stabilisierungsphasen und hohem Risiko. Continuous Delivery ersetzt dieses Modell durch einen gleichmäßigen Rhythmus: Jede valide Änderung durchläuft reibungslos die Pipeline, bis sie bereit für die Auslieferung ist.

Die zentrale Idee: Der Produktions-Release sollte eine bewusste Entscheidung sein – kein technisches Hindernis. Wenn ein Unternehmen eine neue Funktion launchen möchte, sind keine Notfall-Fixes oder überhastete Tests nötig – die Software ist bereits releasefähig.

Ein typischer Continuous-Delivery-Prozess beginnt, sobald Entwickler Änderungen in ein gemeinsames Versionskontrollsystem pushen. Automatisierte Systeme bauen die Anwendung, führen Tests zur Validierung der Funktionalität und Integrationen durch und erzeugen paketierte Artefakte. Diese Artefakte werden in einem sicheren Repository gespeichert, sodass sie rückverfolgbar sind und unkompliziert in Staging-Umgebungen bereitgestellt werden können, die der Produktion entsprechen. Nach Freigabe durch die Stakeholder kann das Release zu einem frei wählbaren Zeitpunkt erfolgen – ohne zusätzliche Stabilisierungsaufwände.

Dieser konsistente Ablauf reduziert Reibungsverluste zwischen Entwicklungs-, Test- und Betriebsteams und stärkt gleichzeitig die Verbindung zwischen technischer Bereitschaft und geschäftlichen Entscheidungen. In der Praxis wird dies häufig durch die Kombination von Continuous Delivery und Continuous Integration erreicht, wodurch eine CI/CD-Pipeline entsteht, die den Weg vom Code-Commit bis zur Produktion automatisiert.

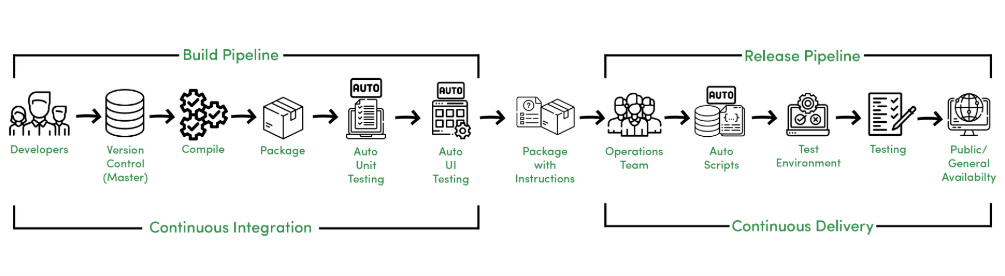

So funktioniert Continuous-Delivery

Die Continuous-Delivery-Pipeline automatisiert alle Schritte zwischen einem Code-Commit und einem produktionsreifen Build. Alles beginnt mit dem Commit selbst – dieser löst eine Reihe automatisierter Aktionen aus. Der Code wird kompiliert und Abhängigkeiten werden aufgelöst, wodurch bereitstellbare Artefakte entstehen. Automatisierte Tests – von Unit-Tests bis hin zu vollständigen End-to-End-Szenarien – laufen parallel und stellen sicher, dass sich die Anwendung wie erwartet verhält.

Wenn alle Prüfungen bestanden sind, werden die Artefakte in ein Repository überführt und in einer Staging-Umgebung bereitgestellt. Diese Staging-Umgebung ist in Konfiguration und Infrastruktur nahezu identisch mit der Produktion, sodass potenzielle Deployment-Probleme frühzeitig erkannt werden können. Zu diesem Zeitpunkt ist das Release technisch bereit für den Go-live. Der einzige verbleibende Schritt ist die menschliche Freigabe, die den Deployment-Zeitpunkt mit geschäftlichen Prioritäten, Marketingmaßnahmen oder regulatorischen Vorgaben in Einklang bringt.

Vorteile von Continuous Delivery

Die Umstellung auf kontinuierliche Bereitstellung bringt sowohl technische als auch geschäftliche Vorteile mit sich. Die Qualität verbessert sich, da jede Änderung durch einen wiederholbaren, automatisierten Prozess validiert wird, wodurch es weniger wahrscheinlich ist, dass Fehler in die Produktion gelangen. Indem die Software jederzeit in einem einsatzbereiten Zustand gehalten wird, können Teams Updates innerhalb von Stunden oder Tagen bereitstellen, anstatt auf vierteljährliche oder jährliche Release-Fenster zu warten.

Auch das Risiko wird reduziert: Kleinere, inkrementelle Releases erleichtern es, die Ursache eines Problems zu identifizieren und gegebenenfalls ein Rollback durchzuführen. Dies steht im Gegensatz zu großen, seltenen Releases, bei denen Dutzende von Änderungen auf einmal live gehen, was es schwieriger macht, Probleme zu lokalisieren.

Im Hinblick auf die Zusammenarbeit schafft Continuous Delivery eine gemeinsame Delivery-Pipeline für Entwickler, Tester und den Betrieb. Alle arbeiten innerhalb desselben Prozesses und können die gleichen Ergebnisse in Echtzeit sehen, was die Kommunikation und das Vertrauen innerhalb des Unternehmens verbessert.

Letztendlich kann diese Fähigkeit zu einem Wettbewerbsvorteil werden. Unternehmen, die neue Funktionen oder Fehlerbehebungen nach Bedarf veröffentlichen können, sind besser in der Lage, auf Nutzer-Feedback, Marktveränderungen und sich bietende Chancen zu reagieren.

Continuous Delivery vs. Continuous Deployment

Obwohl sie miteinander verwandt sind, unterscheiden sich kontinuierliche Bereitstellung und kontinuierliche Implementierung in einem wesentlichen Punkt: Bei der kontinuierlichen Bereitstellung erfolgt die Implementierung in die Produktion manuell, während diese Entscheidung bei der kontinuierlichen Implementierung automatisiert erfolgt. Mit anderen Worten: Die kontinuierliche Bereitstellung stellt sicher, dass der Code immer produktionsbereit ist, schaltet ihn jedoch nicht automatisch live. Die kontinuierliche Implementierung macht den manuellen Genehmigungsschritt vollständig überflüssig.

Was die bessere Wahl ist, hängt von den spezifischen Anforderungen des Unternehmens ab:

Kontinuierliche Bereitstellung wird oft bevorzugt, wenn Releases mit Marketingkampagnen, Benutzerkommunikation oder Compliance-Prüfungen koordiniert werden müssen. Kontinuierliche Bereitstellung ist ideal für Produkte, bei denen schnelle, inkrementelle Updates mit geringem Risiko verbunden sind und die Testabdeckung außergewöhnlich hoch ist.

Beispielsweise könnte man sich bei einer öffentlich zugänglichen Gesundheitsanwendung für eine kontinuierliche Bereitstellung entscheiden, um vor Updates abschließende Compliance-Prüfungen durchzuführen. Zugleich könnte ein internes Analysetool eine kontinuierliche Bereitstellung nutzen, um Benutzern sofortigen Zugriff auf die neuesten Funktionen zu ermöglichen.

Das Verständnis dieses Unterschieds ist für die Gestaltung einer CI/CD-Strategie von entscheidender Bedeutung, da er sich sowohl auf die Risikotoleranz als auch auf die Release-Frequenz auswirkt.

Implementierung von Continuous Delivery

Der Umstieg auf Continuous Delivery erfordert eine disziplinierte Prozessgestaltung wie die Auswahl geeigneter Tools. Ziel ist es, einen wiederholbaren, automatisierten Ablauf zu etablieren, der Code vom Commit bis zur Produktionsreife bringt – ohne unnötige manuelle Eingriffe, aber auch ohne Abstriche bei Qualität oder Kontrolle.

Der Einstieg erfolgt oft auf Basis einer soliden Praxis der kontinuierlichen Integration. Jede Codeänderung sollte einen automatisierten Build- und Testprozess auslösen, der ein deploybares Artefakt erzeugt. Dieses Artefakt dient als „Single Source of Truth“ für alle nachfolgenden Schritte und sorgt so für Konsistenz über alle Umgebungen hinweg.

In der Praxis beginnt die Umsetzung meist im kleinen Maßstab. Viele Teams starten mit der Automatisierung von Builds und Unit-Tests und erweitern den Umfang schrittweise um Integrationstests, Security-Scans und das Deployment in eine Staging-Umgebung. Anschließend lassen sich Freigabeprozesse in die Pipeline integrieren, sodass Stakeholder nachvollziehen und steuern können, was wann veröffentlicht wird.

Die Auswahl geeigneter Tools spielt dabei eine zentrale Rolle. Eine typische Continuous-Delivery-Pipeline besteht aus einem Versionskontrollsystem zur Nachverfolgung von Änderungen, einem Build- bzw. CI-Server zum Kompilieren des Codes und Ausführen automatisierter Tests sowie einem Artefakt-Repository zur sicheren Speicherung und Promotion der Build-Ergebnisse. Ergänzt wird dies durch Deployment-Automatisierung, um Releases konsistent in allen Umgebungen auszurollen, sowie durch Monitoring- und Logging-Tools zur Überprüfung der Performance neuer Releases in Staging und Produktion.

Gleichzeitig ist ein kultureller Wandel erforderlich. Entwickler-, Test- und Betriebsteams müssen sich auf ein gemeinsames Qualitätsverständnis einigen – „fertig“ bedeutet: „bereit für den produktiven Einsatz“. Regelmäßige Retrospektiven helfen dabei, Engpässe im Prozess zu identifizieren und Optimierungspotenziale zu erschließen.

Indem Teams mit einem überschaubaren Umfang starten, gut integrierbare Tools auswählen und die Automatisierung Schritt für Schritt ausbauen, gelingt der Übergang von stressigen Release-Tagen zu einem verlässlichen, kontinuierlichen Fluss produktionsreifer Updates.

Continuous Delivery Best Practices

Eine erfolgreiche Umsetzung von Continuous Delivery erfordert eine Kombination aus starker Automatisierung, disziplinierter Entwicklungsarbeit und einer Ausrichtung der Unternehmenskultur darauf. Automatisierung steht im Zentrum – Builds, Tests und Deployments sollten mit möglichst wenig manuellen Eingriffen ablaufen, um menschliche Fehler zu vermeiden und Konsistenz sicherzustellen. Umfassende automatisierte Tests sind dabei unverzichtbar – ohne sie bedeutet „bereit für die Produktion“ nicht automatisch „sicher für die Produktion“.

Die Infrastruktur sollte als Code behandelt werden, damit Umgebungen zuverlässig reproduzierbar sind und versioniert zusammen mit dem Anwendungscode verwaltet werden können. Das erleichtert Rollbacks bei Infrastrukturänderungen, sorgt für konsistente Setups und vereinfacht das Onboarding neuer Teammitglieder. Viele Teams setzen auf trunkbasierte Entwicklung, halten Branches kurzlebig und führen Änderungen häufig zusammen, um Integrationsprobleme zu vermeiden und die Komplexität von Integrationstests zu reduzieren.

Ebenso wichtig ist das Monitoring relevanter Pipeline-Metriken – etwa Deployment-Frequenz, Durchlaufzeiten und Fehlerquoten nach Änderungen. Diese KPIs geben Aufschluss über die Prozessqualität und helfen, Engpässe oder Qualitätsprobleme frühzeitig zu erkennen.

Änderungen sollten zudem klein, fokussiert und unabhängig bereitstellbar sein. Kleine Inkremente reduzieren Risiken, erleichtern Code-Reviews, beschleunigen Tests und vereinfachen das Debugging. So entsteht ein Bereitstellungsprozess, der vorhersagbar, wiederholbar und auch unter Druck robust bleibt.

Herausforderungen von Continuous Delivery

Obwohl die Vorteile erheblich sind, kann die Einführung von Continuous Delivery eine Herausforderung darstellen. Ältere Systeme verfügen möglicherweise nicht über eine modulare Architektur oder automatisierte Tests, was die Implementierung einer nahtlosen Pipeline erschwert. In diesem Fall beginnen Unternehmen oft mit einem schrittweisen Ansatz, indem sie zunächst bestimmte Dienste automatisieren und im Laufe der Zeit eine Testabdeckung aufbauen.

Auch kulturelle Widerstände können ein Hindernis darstellen. Teams, die an lange Release-Zyklen gewöhnt sind, zögern möglicherweise, häufig Updates zu veröffentlichen, weil sie Instabilität befürchten. Der Aufbau von Vertrauen in die Automatisierung – und der Nachweis ihrer Zuverlässigkeit – ist der Schlüssel zur Überwindung dieser Widerstände.

Auch Compliance- und Sicherheitsanforderungen können die Einführung verlangsamen. In regulierten Branchen sind möglicherweise zusätzliche Genehmigungsschritte oder Audit-Protokollierungen erforderlich. Diese können in die Pipeline integriert werden, ohne die Automatisierung aufzugeben, erfordern jedoch eine sorgfältige Planung.

Schließlich kann eine unzureichende Automatisierung in Bereichen wie der Bereitstellung von Umgebungen oder der Erstellung von Bereitstellungsskripten den Prozess untergraben. Durch frühzeitige Investitionen in diese Fähigkeiten wird sichergestellt, dass die Vorteile der kontinuierlichen Bereitstellung voll ausgeschöpft werden können.

Continuous Delivery mit der JFrog Plattform

Die JFrog Software Supply Chain Plattform bietet integrierte Funktionen, die eng mit den Best Practices für Continuous Delivery verknüpft sind. Build-Artefakte lassen sich sicher, versioniert und nachvollziehbar speichern und in verschiedenen Umgebungen bereitstellen – so bleibt Software jederzeit in einem auslieferbaren Zustand. Features zur Release-Automatisierung sorgen dafür, dass Deployments konsistent über Staging- und Produktionsumgebungen hinweg erfolgen und Umgebungsabhängigkeiten keine Risiken darstellen.

Durch die Anbindung an CI-Pipelines kann die JFrog Platform Build-Ergebnisse automatisch erfassen, Qualitäts- und Sicherheitsscans durchführen und freigegebene Artefakte unmittelbar für das Release bereitstellen. Damit unterstützt sie das zentrale Ziel von Continuous Delivery, Updates jederzeit ausliefern zu können – mit der Gewissheit, dass die Software produktionsreif ist.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Alternativ können Sie eine virtuelle Tour machen oder jederzeit eine persönliche Demo vereinbaren.