Definition

Continuous Integration (CI) ist eine Methode in der Softwareentwicklung, bei der Entwickler mehrmals täglich Codeänderungen in ein zentrales Repository integrieren. Jede Änderung löst automatisch einen Build- und Testprozess aus, um Qualität und Funktionalität sicherzustellen. Durch diese häufigen Integrationen lassen sich große Merge-Konflikte vermeiden, Fehler frühzeitig erkennen und der Code bleibt stabil sowie jederzeit einsatzbereit.

Zusammenfassung

- Continuous Integration (CI) ist eine Entwicklungspraxis für Software, bei der Entwickler Codeänderungen mehrmals täglich in ein zentrales Repository einpflegen – jede Änderung löst automatisch einen Build- und Testlauf aus.

- Der Prozess basiert auf häufigen, kleinen und fokussierten Updates in einem gemeinsamen Versionskontrollsystem, die sofort durch automatisierte Builds und Tests validiert werden und so schnelles Feedback zum Zustand des Codes liefern.

- CI verbessert die Codequalität deutlich, indem Fehler frühzeitig erkannt werden, beschleunigt Release-Zyklen durch eine stets einsatzbereite Hauptbranch und fördert die Zusammenarbeit im Team.

- Ein leistungsfähiges CI-System erfordert drei zentrale Komponenten: ein Versionskontrollsystem (z. B. Git), automatisierte Test-Frameworks (für Unit-, Integrations- und andere Tests) sowie Build-Automatisierungstools (CI-Server oder -Dienste).

- CI gilt als Grundpfeiler moderner DevOps-Workflows und bildet den essentiellen ersten Schritt, um eine stabile, überprüfte und auslieferungsbereite Codebasis für die Continuous Delivery (CD) zu schaffen.

Überblick

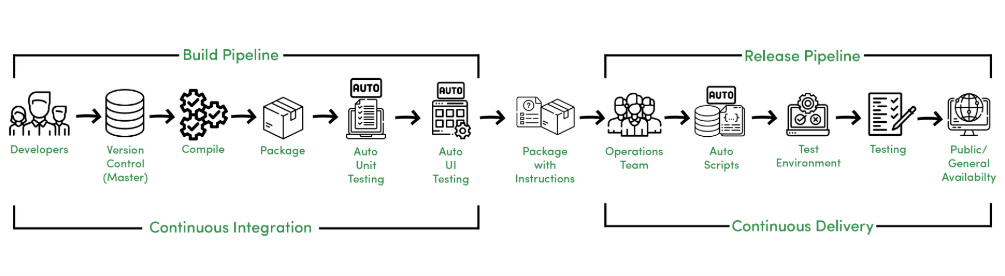

Continuous Integration ist ein Prozess, bei dem Code regelmäßig zusammengeführt und durch automatisierte Builds und Tests validiert wird. Dies verbessert die Codequalität, beschleunigt die Softwarebereitstellung und fördert die Zusammenarbeit zwischen Teams. CI bildet die Grundlage moderner DevOps-Workflows und ist ein entscheidender erster Schritt, um Effizienz in CI/CD-Prozessen zu erreichen.

Continuous Integration erklärt

Im Kern löst Continuous Integration ein altbekanntes Problem in der Softwareentwicklung: den sogenannten „Integrationshorror“. In früheren Release-Modellen arbeiteten Entwickler wochen- oder monatelang isoliert, bevor sie ihren Code in den Hauptbranch einpflegten – was häufig zu umfangreichen, widersprüchlichen Änderungen führte, die nur schwer zusammenzuführen und zu testen waren.

CI verändert dieses Vorgehen grundlegend. Entwickler committen kontinuierlich kleine, inkrementelle Änderungen in ein gemeinsames Versionskontrollsystem wie Git. Jeder Commit stößt eine automatisierte Pipeline an, die die Anwendung baut, Tests durchführt und sofortiges Feedback liefert. Tritt ein Problem auf, kann es umgehend behoben werden – solange der Kontext noch präsent ist.

Die Grundprinzipien von Continuous Integration lauten:

- Der Hauptbranch ist jederzeit in einem auslieferbaren Zustand.

- Für jede Änderung werden automatisierte Builds und Tests ausgeführt.

- Code wird häufig mit kleinen, fokussierten Updates ins Repository eingepflegt.

- Schnelles Feedback hat Priorität, damit Probleme frühzeitig erkannt werden.

CI reduziert nicht nur technische Risiken, sondern fördert auch eine Kultur der Verantwortung und gemeinsamen Code-Verantwortung. Jeder Beitrag wird schnell validiert, was Unsicherheiten minimiert und die Koordination in verteilten Teams erleichtert. In Kombination mit Continuous Delivery ermöglichen diese Praktiken einen nahtlosen Entwicklungsfluss bis in die Produktion – mit getestetem und verifiziertem Code, der reibungslos für die Bereitstellung fertig wird.

Innerhalb des SDLC ist Continuous Integration die Brücke zwischen der Codierung und späteren Phasen wie Deployment oder Release. Sie stellt sicher, dass der Code stabil, geprüft und bereit für die nächsten Schritte ist. Diese Prinzipien werden durch zentrale Komponenten praktisch umgesetzt, die dafür sorgen, dass Codeänderungen schnell und zuverlässig validiert werden.

Zentrale Komponenten von Continuous Integration

Ein effektiver CI-Prozess beruht auf einer abgestimmten Kombination aus Praktiken und Tools, die gemeinsam sicherstellen, dass jede Änderung ab dem Moment des Commits geprüft wird. Dabei geht es nicht nur um das Ausführen von Tests oder das Automatisieren von Builds – sondern um einen nahtlosen, wiederholbaren Workflow, bei dem alle Komponenten ineinandergreifen. Versionskontrolle sorgt für Ordnung bei den Änderungen, automatisierte Tests gewährleisten Funktionalität und Qualität, und Build-Automatisierung erstellt ohne manuelle Eingriffe einsetzbare Artefakte. Sind diese Elemente eng miteinander verzahnt, entsteht ein zuverlässiges Sicherheitsnetz, das Probleme frühzeitig erkennt, einen konstanten Release-Rhythmus unterstützt und Vertrauen in jedes Deployment schafft.

Versionskontrollsysteme

Zentrale Code-Repositories wie Git ermöglichen es, dass mehrere Entwickler parallel arbeiten, ohne sich gegenseitig zu überschreiben. Strategien für Branching und Merging helfen dabei, die Codequalität zu sichern und Konflikte zu minimieren.

Automatisierte Test-Frameworks

Automatisierte Tests – einschließlich Unit-, Integrations- und Funktionstests – prüfen, ob neuer Code wie vorgesehen funktioniert und keine bestehenden Features beeinträchtigt. Je umfassender die Testabdeckung, desto verlässlicher der CI-Prozess.

Build-Automatisierungstools

CI-Server oder -Dienste kompilieren und paketieren den Code automatisch, lösen Abhängigkeiten auf und erzeugen Build-Artefakte. Oft sind sie mit Test-Frameworks und Benachrichtigungssystemen integriert, um Entwicklern sofortige Ergebnisse bereitzustellen.

Gemeinsam bilden diese Komponenten einen Feedback-Loop, bei dem jede Änderung vor der Integration in den Hauptbranch auf Korrektheit und Kompatibilität geprüft wird.

Implementierung von Continuous Integration

Der Aufbau einer erfolgreichen CI-Pipeline beginnt mit einer klaren Strategie und einer schrittweisen Einführung.

Der erste Schritt besteht darin, ein gemeinsames Versionskontrollsystem einzurichten und sich auf ein Branching-Modell zu verständigen, das häufige Merges fördert. Entwickler sollten kleine, inkrementelle Änderungen committen, um spätere Integrationsprobleme zu vermeiden. Anschließend wird ein CI-Server oder ein DevOps-Pipeline-Service so konfiguriert, dass er das Repository überwacht und den Build-Prozess bei jedem neuen Commit automatisch auslöst.

Sobald ein Commit erkannt wird, startet der CI-Server den Build-Prozess, führt automatisierte Tests durch und gibt das Ergebnis zurück. Schlägt der Build fehl oder bestehen Tests nicht, wird das Problem sofort gekennzeichnet, sodass es direkt behoben werden kann. Im Laufe der Zeit lassen sich zusätzliche Stufen wie statische Codeanalyse, Sicherheitsscans oder Performancetests integrieren, um die Qualitätskontrolle zu stärken.

Ein schrittweises Vorgehen ist dabei am effektivsten: Ein Team startet beispielsweise mit grundlegenden Unit-Tests und Build-Automatisierung und erweitert die Pipeline später um Integrationstests und das Deployment in eine Staging-Umgebung. Die Pipeline sollte sich an den tatsächlichen Bedürfnissen des Teams orientieren – statt von Anfang an übermäßig komplex zu sein. Da Sicherheit als Best Practice gilt, binden viele Unternehmen bereits frühzeitig Sicherheitsscans in den CI-Prozess ein, um Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und doppelte Arbeit zu vermeiden.

Zu den Best Practices für die Implementierung gehören:

- Schnelles Feedback sicherstellen, indem Build- und Testzeiten unter 10 Minuten bleiben.

- Build-Ergebnisse für das gesamte Team sichtbar machen, z. B. über Dashboards oder Benachrichtigungen.

- Konsistente Build-Umgebungen verwenden, um „funktioniert nur auf meinem Rechner“-Probleme zu vermeiden.

- Build-Fehler als kritisch behandeln und Merges stoppen, bis sie behoben sind.

Vorteile von Continuous Integration

Die Einführung von CI bringt messbare Verbesserungen in Bezug auf Qualität, Geschwindigkeit und Teamzusammenarbeit – mit Vorteilen, die sich im Laufe der Zeit weiter potenzieren.

Höhere Codequalität

Durch häufige Integration werden Probleme frühzeitig erkannt und behoben, bevor sie sich im Code verbreiten. Jeder Commit löst automatisierte Builds und Tests aus, sodass Fehler innerhalb von Minuten oder Stunden – statt erst nach Tagen oder Wochen – entdeckt werden. Diese kontinuierliche Validierung fördert im Laufe der Zeit eine höhere Testabdeckung, da Features direkt beim Entwickeln geprüft und nicht erst gesammelt am Ende eines Zyklus getestet werden. Das Ergebnis ist ein stabiler, zuverlässiger Hauptbranch, auf dem Entwickler bedenkenlos für Staging- oder Produktions-Deployments aufbauen können.

Schnellere Release-Zyklen

Da sich die Anwendung in einem kontinuierlich getesteten, auslieferbaren Zustand befindet, können neue Features und Fixes unmittelbar nach ihrer Freigabe veröffentlicht werden. Dies verkürzt die Markteinführungszeit und ermöglicht es Unternehmen, schneller auf Kundenfeedback, regulatorische Anforderungen oder Marktveränderungen zu reagieren. Kleinere, häufigere Releases verringern zudem das Risiko und erleichtern Iterationen auf Basis realer Nutzung – ohne den Aufwand großer, risikoreicher „Big Bang“-Releases.

Bessere Zusammenarbeit und Transparenz

CI macht den Zustand der Codebasis für das gesamte Team transparent. Entwickler, Tester und Betriebsteams haben Zugriff auf dieselben Build-Ergebnisse und Qualitätsmetriken. Das reduziert Silos und stellt sicher, dass alle mit denselben Informationen arbeiten. Echtzeitbenachrichtigungen und Dashboards machen den Fortschritt sichtbar, unterstützen schnelle Entscheidungen und erleichtern die Abstimmung zwischen den Rollen.

Nachhaltige operative Verbesserungen

Im Laufe der Zeit fördert CI disziplinierte Entwicklungspraktiken, die technische Schulden verringern, Notfallaktionen am Ende des Zyklus vermeiden und vorhersehbare Zeitpläne für die Veröffentlichung ermöglichen. Diese Stabilität erlaubt es Teams, sich auf die Wertschöpfung zu konzentrieren, statt wiederkehrende Probleme zu beheben – und schafft gleichzeitig die Grundlage für fortgeschrittene DevOps-Praktiken wie Continuous Delivery.

Herausforderungen und Risiken von Continuous Integration

CI bietet zwar erhebliche Vorteile, bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich, die bewältigt werden müssen, um die Wirksamkeit des Prozesses langfristig sicherzustellen.

Integrationsprobleme

Integrationsprobleme können weiterhin auftreten, wenn Entwickler nicht regelmäßig committen oder verabsäumen, vor der Arbeit am Code die aktuellen Änderungen abzurufen. Werden Änderungen nur selten zusammengeführt, wächst die Differenz zwischen den Branches – was die Wahrscheinlichkeit von Konflikten erhöht. So entsteht erneut das „Big Bang“-Integrationsproblem, das CI eigentlich vermeiden soll. Klare Richtlinien für Branching, Merging und Commit-Frequenz – und die konsequente Einhaltung durch das Team – sind entscheidend, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken.

Pipeline-Performance

Auch die Performance der Pipeline ist ein kritischer Punkt. Wenn automatisierte Builds und Tests zu lange dauern, zögern Entwickler ihre Commits hinaus oder umgehen den Prozess ganz. Das konterkariert das Ziel eines schnellen Feedbacks. Abhilfe schaffen optimierte Test-Suites, parallele Ausführung von Jobs und skalierbare Infrastrukturen. Die kontinuierliche Überwachung von Pipeline-Metriken wie Build-Dauer, Wartezeiten und Fehlerraten hilft, Engpässe frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Ressourcenzuteilung

In größeren Projekten oder Organisationen mit mehreren parallelen CI-Pipelines kann die Ressourcenzuteilung schnell zum Flaschenhals werden. Jeder Build verbraucht Rechenleistung, Speicherplatz und Netzwerkbandbreite. Ohne effizientes Caching, ein durchdachtes Artefakt-Lifecycle-Management und klare Aufräumrichtlinien steigen sowohl die Kosten als auch die Wartezeiten.

Wartungsaufwand

CI erfordert laufende Pflege. Mit der Weiterentwicklung von Anwendungen müssen auch Testabdeckungen aktualisiert, Build-Umgebungen gepflegt und Automatisierungsskripte angepasst werden. Werden diese Aufgaben vernachlässigt, kann die Pipeline instabil werden – mit falsch-positiven Ergebnissen oder dadurch, dass reale Fehler nicht erkannt werden. Auch Sicherheitsupdates für CI-Tools und deren Abhängigkeiten müssen zeitnah eingespielt werden, um Schwachstellen im Build-Prozess zu vermeiden.

Missbrauch oder Vernachlässigung

Nicht zuletzt spielt der menschliche Faktor eine zentrale Rolle. Ein erfolgreicher CI-Prozess setzt voraus, dass das gesamte Team vom Nutzen überzeugt und bereit ist, diesen aktiv zu unterstützen. Fehlt dieses Engagement, kann selbst eine gut aufgebaute Pipeline brachliegen – mit der Folge, dass Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit, die CI eigentlich bringen soll, verloren gehen.

Continuous Integration in der DevOps-Kultur

CI ist ein Grundpfeiler moderner DevOps-Strategien – und die Phase in der Pipeline, in der die Codequalität geprüft wird, bevor es in Richtung Bereitstellung geht. Im umfassenderen CI/CD-Workflow stellt Continuous Integration sicher, dass jede Änderung getestet, verifiziert und bereit für die nächste Stufe ist – und bildet damit die unverzichtbare Grundlage für Continuous Delivery. Ohne ein solides CI-Fundament riskieren nachgelagerte Phasen des DevOps-Lebenszyklus, fehlerhaften Code zu übernehmen, was zu Verzögerungen und erhöhtem Risiko führt.

Automatisierung ist das Bindeglied zwischen CI und DevOps. Durch die Automatisierung von Builds, Tests, Integrationsprüfungen und Artefaktmanagement lassen sich manuelle, fehleranfällige Schritte durch wiederholbare, verlässliche Prozesse ersetzen. Diese Automatisierung verbessert nicht nur Geschwindigkeit und Konsistenz, sondern unterstützt auch die Skalierbarkeit – dieselbe CI-Pipeline kann für verschiedene Services, Repositories und Umgebungen genutzt werden, ohne dass zusätzlicher manueller Aufwand entsteht.

Auch kulturell stärkt CI ein zentrales DevOps-Prinzip: die gemeinsame Verantwortung für Qualität. Entwickler sorgen dafür, dass ihr Code alle automatisierten Prüfungen besteht, bevor er gemergt wird. Tester können sich darauf verlassen, dass Regressionen frühzeitig erkannt werden. Betriebsteams arbeiten mit stabiler, reproduzierbarer und auslieferbarer Software. Diese geteilte Verantwortung fördert die Zusammenarbeit, reduziert Reibungsverluste bei Übergaben und stärkt das Vertrauen zwischen den Teams.

Zudem schafft CI mehr Transparenz im gesamten DevOps-Lebenszyklus. Metriken wie Build-Erfolgsraten, Testabdeckung und Integrationshäufigkeit werden kontinuierlich überwacht und liefern datenbasierte Einblicke in den Zustand der Codebasis. Diese Transparenz ermöglicht es Teams, Trends zu erkennen, Engpässe zu identifizieren und gezielt Verbesserungen zu priorisieren – was zur kontinuierlichen Optimierung sowohl des CI-Prozesses als auch des gesamten DevOps-Workflows beiträgt.

Im Kern fungiert CI als Qualitätssicherungsmotor für DevOps: Es stellt sicher, dass Automatisierung konsistent umgesetzt wird, Qualität in jeder Phase verankert ist und Teams mit dem Tempo moderner Softwarebereitstellung Schritt halten können.

Continuous Integration mit der JFrog Plattform

Die JFrog Platform bietet umfassende Funktionen zur Unterstützung aller Phasen des Continuous-Integration-Prozesses. Änderungen am Quellcode lassen sich nahtlos mit Pipelines verknüpfen, die Anwendungen automatisch bauen, testen und paketieren. Die dabei entstehenden Build-Artefakte werden in einem sicheren, versionierten Repository gespeichert – für maximale Rückverfolgbarkeit und Konsistenz über alle Umgebungen hinweg. Die Integration mit Sicherheits- und Qualitätsscanning-Tools ermöglicht es, Schwachstellen oder Compliance-Verstöße frühzeitig zu erkennen, bevor der Code in die Delivery-Phase übergeht.

Durch die Bereitstellung einer zentralen Plattform für Artefaktmanagement, Build-Orchestrierung und Pipeline-Transparenz hilft JFrog dabei, CI-Praktiken schnell, zuverlässig und skalierbar umzusetzen. Die universelle Integrationsfähigkeit unterstützt alle modernen CI-Tools und sorgt dafür, dass die Plattform zukunftssicher bleibt und sich flexibel an veränderte Tool-Anforderungen anpasst. Für Unternehmen, die ihre DevOps-Prozesse weiterentwickeln möchten, bildet CI mit der JFrog Plattform das stabile Fundament für Continuous Delivery und darüber hinaus.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website, bei einer virtuellen Tour oder in einer persönlichen Demo, ganz nach Ihren Bedürfnissen.